Orientiert ist die Diagnose-Funktion an der Methode der Lautleseprotokolle, die sie digital gestützt umsetzt. Dabei stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Sie können die Lesung ausschließlich selbst einschätzen.

- Sie können eine automatisierte Auswertung zur Unterstützung zuschalten.

Wie ist der Aufbau?

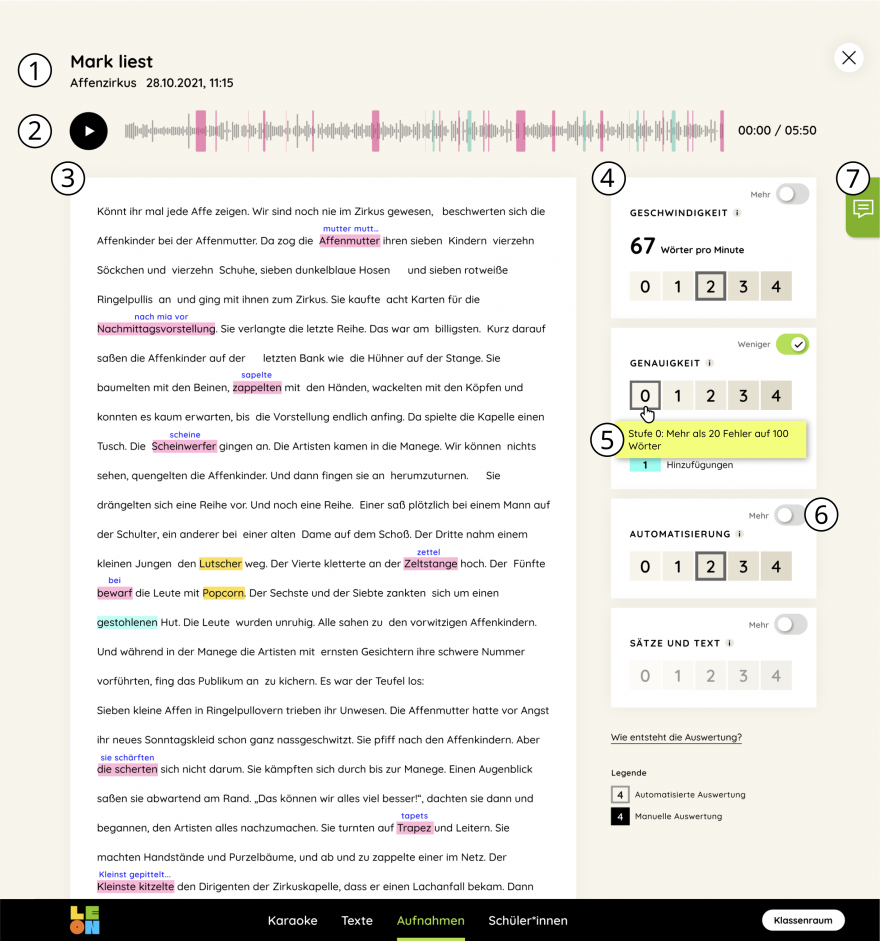

(1) Informationen zur Aufnahme: Wer, Welcher Text, Wann

(2) Audio und Audiospur mit markierten Auffälligkeiten

(3) Lesetext des Kindes

(4) vier Bereiche der Leseflüssigkeit mit Skala (von 0 bis 4)

(5) Infokasten zum jeweiligen Bereich

(6) automatisierte Auswertung zuschalten

(7) eine Feedback-Nachricht an das Kind schreiben

Wie kann ich eine Aufnahme einschätzen?

Basierend auf der Skala können Sie alle vier Bereiche der Leseflüssigkeit einschätzen:

Hören Sie sich dafür das Audio des Kindes an (1) und verfolgen Sie die Lesung (3). Dann können Sie alle vier Bereiche einzeln auf einer Skala (4) mit Klick auf die jeweilige Stufe einschätzen. Über die Nachrichten-Funktion (7) können Sie ein persönliches Feedback an das Kind schreiben.

Tipp: Wenn Sie Informationen zu den einzelnen Bereichen möchten, klicken Sie auf ((i)). Möchten Sie Kurzinformationen zu den Stufen, fahren Sie mit der Maus über die jeweilige Skala.

Spielen Sie das Audio des Kindes ab (1). Zur besseren Orientierung wird die aktuell gelesene Stelle im Text blau hervorgehoben. Über mehr (6) schalten Sie die automatisierte Auswertung pro Bereich an und aus. Für die Lesegeschwindigkeit wird der Textabschnitt grau hinterlegt, der für die Messung einer Minute zu Grunde liegt. Bei Genauigkeit werden Fehler-Stellen farblich markiert und sind anpassbar: Klicken Sie dafür auf den Balken unter einem Wort. Definieren Sie die Stelle als Fehler oder kein Fehler (die KI hat sich verhört).

Hinweis: Für die Prosodie befindet sich die automatisierte Auswertung aktuell in der Entwicklung. Verwenden Sie für den Bereich die manuelle Einschätzung.

Haben Sie Ihre Auswertung vorgenommen, können Sie das Feedback an das Kind formulieren und abschicken. Sie können jederzeit vorgenommene Auswertungen und Feedbacks an das Kind wieder anpassen.

Wie wird die Leseflüssigkeit eingeschätzt?

Die Diagnose-Funktion erfasst, wie flüssig ein Kind liest und analysiert dabei alle vier Bereiche der Leseflüssigkeit.

- Lesegeschwindigkeit (wie schnell gelesen wird)

- Lesegenauigkeit (wie richtig gelesen wird)

- Automatisierung (wie sicher und mühelos gelesen wird) und

- Prosodie (wie lebendig und passend betont wird).

Die Auswertung erfolgt kompetenzorientiert auf einer Skala von 0 bis 4. Wichtig: Die Stufen 0 bis 4 sind keine Notenwerte, sondern zeigen, wie sicher ein Kind in den jeweiligen Bereichen liest.

Alle Wörter, die in einer Minute richtig gelesen wurden, werden gezählt (rWpM = richtig gelesene Wörter pro Minute). Der grau markierte Bereich im Text zeigt den Abschnitt an, den das Kind in einer Minute gelesen hat. Als Richtwert gilt: ein erzählender (narrativer) Text kann erst ab einer Lesegeschwindigkeit von etwa 100 Wörtern pro Minute sinnvoll erfasst werden. Ziel ist es daher, dass Schülerinnen und Schüler diesen Wert bis zur 4. Klasse erreichen.

- Stufe 0: - 40 richtige Wörter pro Minute

- Stufe 1: + 40 rWpM

- Stufe 2: + 60 rWpM

- Stufe 3: + 80 rWpM

- Stufe 4: + 100 rWpM

Quelle: Röttig et al. 2018

Die Anzahl der fehlerfrei gelesenen Worte wird durch die Anzahl aller gelesenen Wörter geteilt und anschließend mit 100 multipliziert. So ergibt sich die Dekodiergenauigkeit in Prozent. Ein verstehendes Lesen ist in der Regel ab einer Dekodiergenauigkeit von 95% möglich. Als Fehler gelten Auslassungen, Wortumstellungen, Ersetzungen, Hinzufügungen sowie Auffälligkeiten in der Aussprache auf Wort-und Silbenebene.

- Stufe 0: Das Kind liest mehr als 20 von 100 Wörtern falsch.

- Stufe 1: Das Kind liest 16-20 von 100 Wörtern falsch.

- Stufe 2: Das Kind liest 11-15 von 100 Wörtern falsch.

- Stufe 3: Das Kind liest 5-10 von 100 Wörtern falsch

- Stufe 4: Das Kind liest 0-4 von 100 Wörtern falsch

Quellen: Röttig et al. 2018; Rosebrock et al. 2021

Wörter, die der oder die Lesende nicht auf Anhieb erkennt, werden genauer betrachtet. Erfasst werden dabei Stockungen vor, nach oder innerhalb eines Wortes bzw. Pausen, silbenweises Erlesen, wiederholtes Ansetzen, Selbstkorrekturen und Wiederholungen. Je höher die Klassenstufe, desto geringer sollte die Anzahl dieser nicht sofort erkannten Wörter sein. In der 4. Klasse sollten Wörter in der Regel flüssig gelesen werden. Ausnahmen bilden Fremdwörter und selten verwendete (nicht frequente) Wörter.

Stufe 0

Das Kind liest die Wörter fast immer in Buchstaben- bzw. Silben.

Nur sehr häufige Wörter werden als ganze gelesen.

Stufe 1

Das Kind liest teils Wort für Wort, teils wird noch buchstabiert.

Wörter: einfacher, konkreter, hochfrequenter Wortschatz

Stufe 2

Das Kind

- erkennt viele Wörter automatisch (als (Ganzes).

- liest in wenigen Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen.

Wörter: einfacher, konkreter, hochfrequenter Wörter und Phrasen

Stufe 3

Das Kind

- erkennt die meisten Wörter automatisch (als Ganzes).

- liest in sinnrichtigen Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen.

Wörter: häufige Wörter und Ausdrücke, breiterer allgemeiner Lesewortschatz mit Bezug zur Lebenswelt des Kindes

Stufe 4

Das Kind

- erkennt fast alle Wörter automatisch (als Ganzes)

- liest in größeren Wortgruppen entsprechend der Syntax der Sätze.

außer: Fremdwörter, Fachwörter, Wörter, die nicht die Lebenswelt der Kinder betreffen)

Quellen: Pinnell et al. 1995; Rieckmann 2010

Beim Lesen ist eine sinngemäße Betonung entscheidend. Analysiert werden dabei Pausen (also das Gliedern eines Satzes in sinnvolle Einheiten), Wort- und Satzakzente, die Satzmelodie sowie die Ausdrucksfähigkeit (Expressivität) des Vorlesens.

Stufe 0

Das Kind liest

- ohne Wortakzent und monoton.

- überliest die Interpunktion.

- langsam und mühselig.

- noch (unverbunden), monoton / leise / zögernd / abgehackt ohne Betonung.

Stufe 1

Das Kind liest

- und betont Wörter meist richtig.

- noch nicht in Wortgruppierung / hält (noch) nicht den Spannungsbogen im Satz.

- (noch) monoton mit vielen Pausen, aber mit einigen Ausdrucksstellen.

- langsam, in unterschiedlichen Tempi.

Stufe 2

Das Kind liest

- mal Wort für Wort, mal in Wortgruppen.

- betont und akzentuiert Wörter und häufige feste Strukturen meist richtig.

- wenige Wortgruppierungen unregelmäßig, sie unterstützen teils die Syntax des Textes (Ggf. werden Satzzeichen berücksichtigt).

- (noch) langsam, in unterschiedlichen Tempi.

Stufe 3

Das Kind liest

- größere Wortgruppen und teils Sätze meist angemessen betont und passend zum Inhalt.

- berücksichtigt meist die Satzzeichen (Kommata, Frage, Ausruf usw.).

- mal stockend, mal fließend.

Stufe 4

Das Kind liest

- die Sätze durchgängig syntaktisch richtig und in sinnrichtigen Wortgruppierungen.

- und Satzzeichen (Kommata, wörtliche Rede, Frage, Ausruf, usw.) werden angemessen umgesetzt.

- durchgängig fließend.

Quellen: Pinnell et al. 1995; Artelt & Dörfler (2008)

Eine automatische Auswertung steht für Lesegeschwindigkeit und -genauigkeit zur Verfügung. Für Automatisierung und Prosodie wird sie erst in Zukunft zur Verfügung stehen.

Diese Informationen unterstützen Sie dabei, den Unterricht gezielter zu planen und individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen. Über die Nachrichten-Funktion (7) können Sie dem Kind auf Basis Ihrer Auswertung ein persönliches Feedback zur Lautleseprobe geben - inklusive konkreter Tipps, welchen Bereich der Leseflüssigkeit das Kind trainieren soll und welchen Raum/ welchen Text es für die Weiterarbeit in LEON nutzen kann (z.B. „Übe den Text X im Karaoke-Raum. Versuche das Tempo zu verbessern.“).

Literatur

- Röttig, S., Schwerkolt, C. & Nottbusch, G. (2018): Die Entwicklung der Leseflüssigkeit in der Grundschule. Eine Longitudinalstudie über die interagierenden Dimensionen Dekodiergenauigkeit, Automatisierung, Lesegeschwindigkeit und Prosodie bei Kindern der Jahrgangsstufen 2 und 3. SLLD.

- Rosebrock, C. et al. (2021). Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe. Stuttgart: Klett-Verlag

- Pinnell, G.S., Pikulski, J.J., Wixson, K.K., Campbell, J.R., Gough, P.B. & Beatty, A.S. (1995). Listening to children read aloud. Data from NAEP’s integrated reading performance record (IRPR) at grade 4. Washington, DC: Office of Educational Research an Improvement.

- Rieckmann, C. (2010): Leseförderung in sechsten Hauptschulklassen. Zur Wirksamkeit eines Vielleseverfahrens. Baltmannsweiler: Schneider.

- Cordula Artelt, Tobias Dörfler (2008). Förderung von Lesekompetenz als Aufgabe aller Fächer. Forschungsergebnisse und Anregungen für die Praxis. Verfügbar unter: http://www.schulforum-limburg-weilburg.de/PDFs/lehren-lernen/06Lesen.pdf [14.17.2025].